五輪塔のお墓とは

五輪塔とは、「成仏と往生」という基本概念をもったお墓と言えます。

五輪塔はお寺のご住職のお墓として建っていることが多いので、どこかで見かけた方も多いのではないでしょうか?

五輪塔のお墓はというのは日本のお墓の原型とも言われています。

また、最高の供養の形のお墓ともされているのです。

「五輪」というと、オリンピックや宮本武蔵の「五輪の書」を思い浮かべる方もあるかもしれませんが全く関係はありません。

さて、話を元に戻して、五輪塔のお墓には「死後は成仏し往生できる」という意味があります。

古代インドのバラモン思想の中に五大思想というのがあり、それが仏教にとりいれられ、ひとつの宇宙観を造りあげました。

「五大」とは、「地水火風空」を「五大」といい、大日如来の真言のことです。 宇宙の五種の性質の象徴でもあります。

「地大」大地を表し、安定感に満ちた性質を表しています。

「水大」一切のものを清め、ものを育成させ、復元力に優れた性質を表しています。

「火大」一切の物を焼きつくす激しさ、温かさを表す。

「風大」一切のものを吹き飛ばす活動性を表す。

「空大」時間空間を超えた無限の広がり、底知れない包容力を表す。

五大を人間の「体」に当てはめて五大成身とも言います。 地が骨、水が血液、火が熱、風が呼吸、空を生命そのものとします。

赤ちゃんが生まれる時、「五体満足で生まれてきますように」と願いますが、この五体の意味も五大に由来していると思われます。

この五大の思想が五輪塔の形を生み出す基本概念になっていると思われます。

平安時代には弘法大師空海が真言宗を日本伝え、密教を布教する中で五大から五輪が創造され、日本的な石塔の形が誕生

したのです。真言宗中興の祖である覚鑁(かくばん)上人の著に「五輪九字明秘密釈」(ごりんくじみょうひみつしゃく)があり、

五輪塔の創始者ともされることがあるようです。

五輪塔は死者の成仏を意味しているので、五輪塔のお墓に埋葬すると、死者はみな成仏できる。

あるいは五輪塔を墓地に建てると死者はみな成仏できるといわれているのです。

そういった素晴らしい意味が五輪塔にはあるのです。

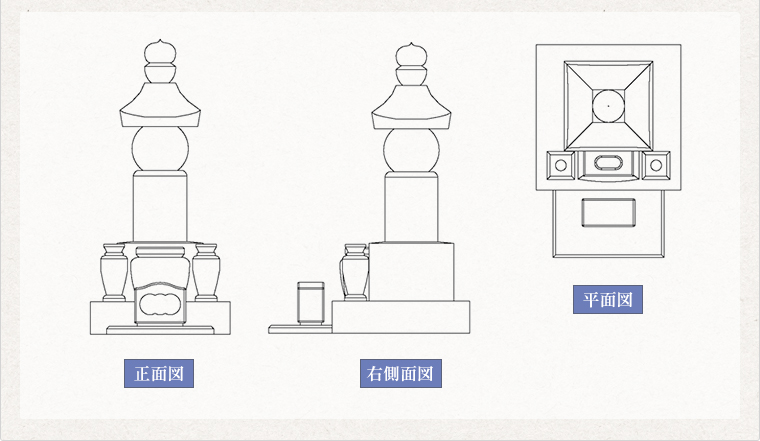

五輪塔の種類・形

五輪塔の形の由来は、お釈迦様の骨を入れた舎利瓶と呼ばれる壷ではないかとされています。

その形から日本独特の五輪塔の形が造られたのではないかと言われています。

五輪塔の種類や形は、古来からいろいろな変遷を経て現在のような形になっています。

五輪塔にはいろいろなものがあります。

- どこでもよく見かける標準的な五輪塔です。地方によって多少形や寸法の違いはあるにしても、五輪塔と言えばこの形になります。

- 標準的な五輪塔を少しスマートなデザインにした形になっています。五輪塔本来の美しさを保ちながら現代風にアレンジされた形の五輪塔です。最近よく見かけるようになりました。

- 古代型の五輪塔は、横幅が広く高さが低いのが特徴です。どっしりとして安定感があり存在感あふれる形となっています。下蓮華が付いていたり、雲型の彫刻が施されていたりして、とても豪華な形になっています。なかには、蓮華を省略した亀腹と言う加工を施したものもあります。とにかく立派に見えます。

- 読んで字のごとく一つの石で作り上げた五輪塔です。(一番下の土台石は除く)細長く背が高いのが特徴です。どこか塔婆の形にも似ています。

- 竿石の下に上向きの蓮華台が付いた五輪塔です。 とても豪華で立派に見えます。高級型の五輪塔になります。

- 竿石の下に下向きの蓮華台が付いた五輪塔です。上蓮華ほど派手ではありませんが高級型の五輪塔になります。

- 竿石の下に上下の蓮華台が付いた五輪塔です。最高級の形の五輪塔になります。

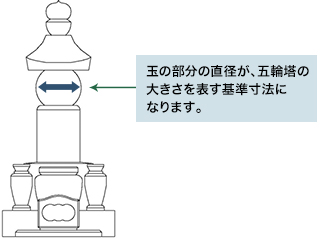

五輪塔の大きさ(規格)は?

一般的な和型の墓石の場合は、竿石と呼ばれる「○○家之墓」など文字を彫る一番上の部品の前幅の大きさで基準が決まります。

五輪塔の場合、五輪塔の大きさを表すのには、塔身(玉)の直径が基準になります。 塔身の直径が9寸(約27cm)あれば、9寸の五輪塔と呼ばれます。それを基準にして、台石の幅や高さなどの大きさが決まってきます。だいたい6寸くらいから20寸(2尺ともいう)程度があります。一般的に多いのは8寸、9寸、1尺というサイズが最も多く建てられている五輪塔です。なかにはこれ以上の大きなサイズのものもあります。 自分の墓地の敷地に合ったサイズの五輪塔を建てるとよいでしょう。 玉の部分の直径が、五輪塔の大きさを表す基準寸法になります。

五輪塔の建て方

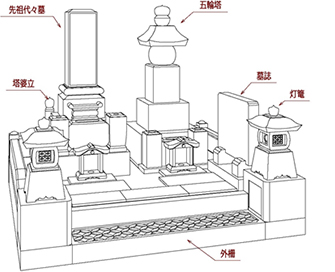

五輪塔は、そのまま1基のみ墓地の中央に建ててもよいのですが、

先祖墓と一緒に並べて建てるのが、最も良い建て方と言われています。五輪塔は、先祖墓よりも少し高いくらいに建てます。五輪塔の建てる位置は、向かって右側に建てます。そして先祖墓を左側に建てるとよいでしょう。以前は、個人墓や夫婦墓を代々建てた上に、五輪塔を建てるとよいと言っているものもありますが、墓地事情などの関係であまり大きな墓地がとてないこともあり、現在では先祖墓と五輪塔を建てるようになりました。また、墓相では、五輪塔1基と夫婦墓を一代ごとに建てていくように指導しているものもありますが、あまり気にされる必要はないと思います。

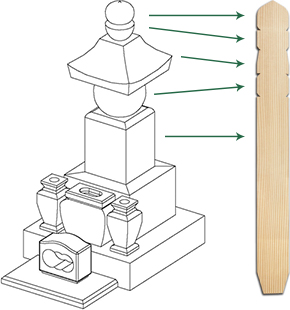

五輪塔と塔婆の関係

お墓の後ろに建ててある塔婆(とうば)は、五輪塔の形を模したものなのです。五輪塔を縦に半分に切ったとしましょう。その断面が塔婆の形になっているのです。法要をするときには塔婆をお墓の後ろに建てて拝みます。

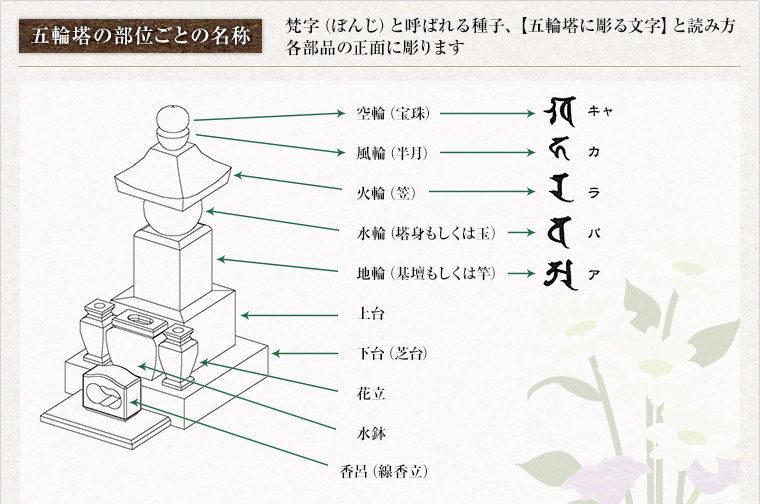

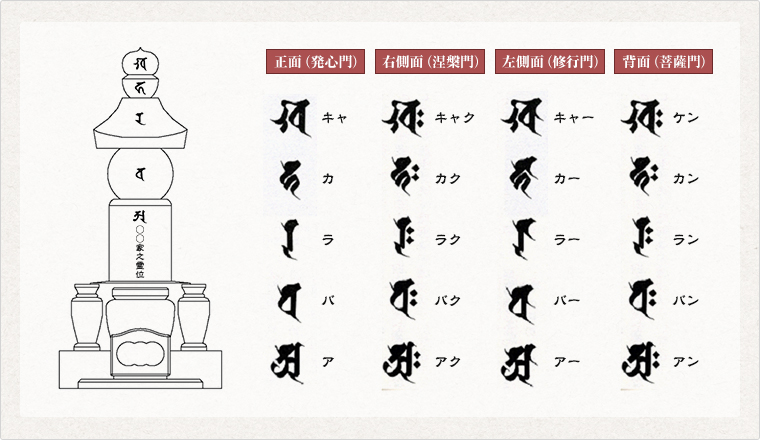

五輪塔に彫る文字(梵字)について

五輪塔は、五大の種子(字)を示す梵字(ぼんじ)を彫ります。通常、五輪塔に彫る梵字(ぼんじ)は、正面のみに彫ることが

多いです。 場合によっては4面に彫る場合もあります。 竿石の正面には、梵字と「○○家之霊位」と彫るのが一般的です。

竿石の背面に建立年月と建立者名を彫ります。

参考文献・・・日本人のお墓、お墓の教科書