法要・供養について2

お盆のお墓参りの歴史と由来(迎え火・送り火・お供え物の意味)

お盆は仏教における盂蘭盆会(うらぼんえ)または盂蘭盆(うらぼん)を

お盆は仏教における盂蘭盆会(うらぼんえ)または盂蘭盆(うらぼん)を略した言葉とされています。

太陰暦(たいいんれき・旧暦)では7月15日、または8月15日に行

われる夏の御霊際ですが、最近ではお盆の期間は13日から16日まで

のところが多いようです。

仏教では、お釈迦さまのお弟子様である目連(もくれん)様の母親が

餓鬼道に落ちた際、お釈迦さまの教えに従って、多くの高僧たちの供養で、

母親を救ったことからはじめられたものとされ、仏さまや先祖の恩に感謝

し、お墓まいりや迎え火などをする行事です。

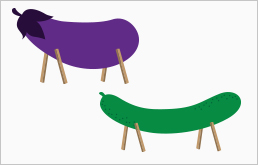

お盆のお供え物(茄子や胡瓜)

精霊棚または盆棚と言われる棚に、位牌を安置しお供えをする際に、

精霊棚または盆棚と言われる棚に、位牌を安置しお供えをする際に、供物と共に茄子(なす)で作った牛や胡瓜(きゅうり)の馬も備えます。

これは、ご先祖さまの例が、牛に荷を引かせ、馬に乗って行き来するという

言い伝えによるもので「精霊馬(しょうりゅううま)」と言われ、お盆の

期間中は飾っておき、その後、茄子と胡瓜はたべずに川や海に流したり、

土に埋めます。ゴミとして出す際には、塩で清めてから白紙に包んで

だします。

迎え盆(迎え火)・送り盆(送り火)

迎え盆の13日の夕方または夜に菩提寺とお墓に参って、先祖の霊を迎えるのを「精霊迎え」と言い、

この時に霊が迷わず帰ってこられるように炊くのが「迎え火」です。

16日の送り盆に、お盆の間に一緒に過ごした祖先の霊を送り出すことを「精霊送り」といい、

この時に炊くのが「送り火」です。

この時に霊が迷わず帰ってこられるように炊くのが「迎え火」です。

16日の送り盆に、お盆の間に一緒に過ごした祖先の霊を送り出すことを「精霊送り」といい、

この時に炊くのが「送り火」です。

春と秋のお彼岸の意味と墓参りについて

春のお彼岸は、3月の「春分の日」、秋のお彼岸が、9月の「秋分の日」の

春のお彼岸は、3月の「春分の日」、秋のお彼岸が、9月の「秋分の日」の前後3日間の合計7日間に行われる仏事(彼岸会)を指します。

年に2回あるお彼岸では、初日を「彼岸の入り」、最終日を「彼岸明け」

といい、春分の日・秋分の日を「中日」といいます。

太陽が春分点を通過する瞬間を含む日が「春分日」となり、国立天文台が

太陽の位置を計算して決めるため、年ごとに期間がかわりますが、

春と秋それぞれ月の中旬過ぎとなるので、一般的に3月では21日ごろ、

9月では23日頃が目安となります。

彼岸の本来の意味は、煩悩を脱した悟りの境地のことをです。

三途の皮を挟んで、こちらの世界を此岸(しがん)、向こう側(仏様側)の

世界を彼岸というのです。なので、お彼岸には「悟り」をひらけるように仏道修行の期間という意味合いも持ち、

普段は仏道修行をしていない人たちも、彼岸の期間中は「西の太陽に祈りを捧げ、煩悩を払っていた」ようです。

現在でも、彼岸会や法要を行う寺院は多く、檀家同士で集まり先祖を供養してお墓参りします。

西の太陽に向かって拝む理由

春分の日と秋分の日の中日は、「太陽が真東からでて、真西に沈む日」

春分の日と秋分の日の中日は、「太陽が真東からでて、真西に沈む日」なので、この夕日を拝むことが西にある浄土に向かって拝むことになる

と言われているからです。

彼岸会とは

故人を供養すると同時に、ブッダになりうる資質を獲得するために実践する六つの項目「六波羅蜜」を学ぶ

大事な行事です。

大事な行事です。

[六波羅蜜]

[六波羅蜜]

- 1)布施=他人への施しをすること

- 2)自戒=戒を守り、反省すること

- 3)忍耐=不平不満を言わず耐え忍ぶこと

- 4)精進=精進努力すること

- 5)禅定=心を安定させること

- 6)智慧=真実を見る智慧を働かせること

墓所の手入れ

お墓参りは、お墓をきれいにすることからはじめます。

お墓参りは、お墓をきれいにすることからはじめます。雑巾やブラシを用意して、石碑に刻まれた文字の中はブラシで磨き、

香炉や花立などのゴミを取り払い、線香のシミや鳥の糞などを雑巾で

拭き取ります。

墓石は一年中、雨風や日光にさらされていますので、石の自然な光沢を

失わないよう、十分な手入れをします。

また、古くなった塔婆は、所定の場所に片付けたり、お隣の迷惑に

ならないように植木の剪定なども行います。

墓所の整理

「遠い故郷にあるお墓では墓参りが容易でなく、子供など今後の

「遠い故郷にあるお墓では墓参りが容易でなく、子供など今後の維持を考えると不安がある」、「事情で複数の墓所を持っているが、

管理が大変なのでまとめたい」「長男でないので、自分のお墓を考え

たい」など、近年お墓をお求めになる動機がさまざまになっています。

これらを解決するには、古いお墓を整理して、墓参に負担がなく気持ち

よく供養できる新しい墓所を求めるのが、現実に即したもっともよい

方法です。

整理の要領としては、お寺にお願いして魂抜きの法要を行い、遺骨を

掘り出し、無縁となった墓石は然るべき形で処分してもらいます。

整理にあたっては、お寺や自分の過去帳などと照らし合わせたり、

親戚の人に聞くなどして、そのお墓に誰が埋葬されているかを確認してください。整理が済んだら、新しい

墓所で開眼法要を行い、遺骨を埋葬します。なお、このとき、改葬許可証などの特別な書類が必要になります。